6月26日,在国家能源局指导下,由国家能源集团、同济大学、钢研集团、潍柴动力等30多家国内氢能及燃料电池产业大型骨干企业和科研机构历时8个月联合编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》在山东省潍坊市正式发布。

新能源堪比现今的5G 中国再次把握住了发展机遇期

现今,国内外对清洁能源及可再生能源的研究如同现在的“5G”一样,谁能率先找到有效、可行的解决方案,谁就将引领全球新能源行业的发展。

此次《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》的发布受到国家相关部门、山东省政府及中国氢能联盟的极度重视,国家科学技术部副部长、中国科学院院士—徐冠华;山东省副省长、中国工程院院士—凌文;山东重工集团党委书记、董事长兼潍柴动力董事长—谭旭光;中国工程院副院长、中国工程院院士—干勇等相关领导和机构均出席了此次会议。

中国氢能联盟专家委员会主任 同济大学校长助理余卓平介绍白皮书

中国氢能联盟专家委员会主任、同济大学校长助理—余卓平宣布了《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》的发布,并对其进行了讲解。余卓平讲道:“从2015年,丰田推出了首款以燃料电池(氢能)为能源的汽车后,以美国、日本、欧盟以及韩国为主的世界发达国家纷纷发表了在氢能领域上科研战略及路线图。我国也从2014年开始加大了投入力度,加快了氢能与燃料电池的发展,迅速把握了氢能与燃料电池的发展机遇期”。

国际上所有发达国家对氢能及燃料电池的标准制定及规范体系的建设上都是不遗余力的,先后成立了一系列的国际组织,在这些组织的推动下氢能源及燃料电池的法规和行业标准也相继出台。

彻底改善排放污染 未来十年燃料电池商用车将占总销量7%

我国的交通领域将是氢能消费的重要突破口,将实现从辅助能源到主力能源的过渡。尤其是商用车领域,燃料电池商用车销量在2030年将达到36万辆,占商用车总销量的7%;到2050年销量有望达到160万辆,市场占比将达到37%。这也将极大的改善汽车的排放污染,响应国家打赢“蓝天保卫战”的号召。

潍柴将引领“氢”时代 产业布局已走在全国前列

山东重工集团党委书记、董事长 潍柴动力董事长谭旭光致辞

发布会上,我们熟悉的山东重工集团党委书记、董事长,潍柴动力董事长—谭旭光也发表了重要讲话,他说:“潍柴积极推动国家氢能产业落地与发展,在氢能与燃料电池产业布局上走在了全国的前列。2018年初,山东省启动新旧动能转换重大工程,将氢能产业发展作为重要发力点之一。结合山东半岛氢能资源和产业优势,潍柴在山东率先建立全产业链燃料电池产业化示范工程。目前,潍柴氢燃料电池产业园、加氢站等正在紧张建设;陆续在潍坊、聊城投入数十辆氢燃料电池公交车,累计运营里程达33万公里;与国能集团合作开展的200吨级氢能矿卡项目正有序推进”。

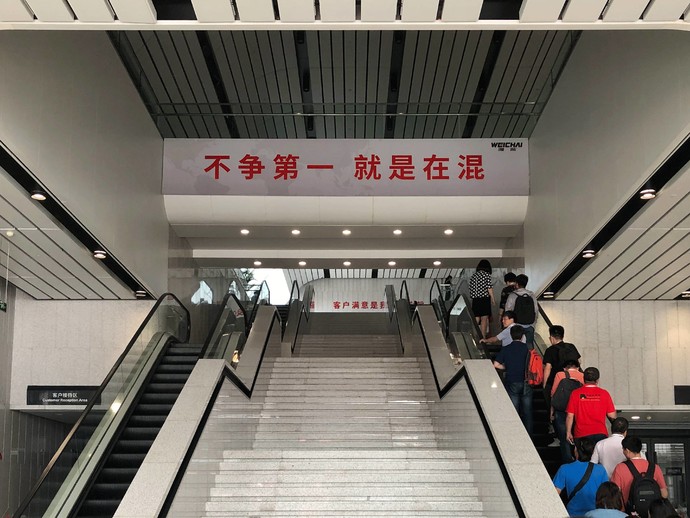

谭旭光董事长提出的口号“不争第一 就是在混”

潍柴作为我国最为知名的发动机生产厂商,很早之前就大力度投入研发氢能源及燃料电池,同时,潍柴全球布局优质资源,先后与加拿大、英国等知名企业开展合作,牢牢掌握固态氧化物燃料电池、氢燃料电池、HPDI天然气发动机等未来新能源商用车的三大核心技术,为打造千亿级新能源汽车产业集群奠定了坚实的基础,将有力推动国家新能源汽车产业向高端升级。

潍柴对新能源业务的高瞻远瞩、高起点布局受到了国家的认可,先后承担国家科技部《燃料电池发动机及商用车产业化技术与应用》和《面向重型载货车用燃料电池发动机集成与控制》两大重点研发项目,联合清华大学、同济大学、中科院、宇通客车、中通客车、陕重汽等高校院所和企业开展技术攻关,在燃料电池的关键技术、工艺制造等方面取得了重大突破。

在依托国家重点研发项目开展自主创新的同时,潍柴坚持自主创新和开放创新相结合,在美国、日本、德国等地建立科技创新中心,重点开展燃料电池关键技术研发,并协同山东重工集团旗下的整车企业资源,打造更加开放高效的协同创新体系,推动全产业链核心技术突破。基于整车需求开发系列化燃料电池发动机,潍柴已建立起“单电池-电堆-系统-整车”的完整产业链,全力打造囊括测评、生产制造、氢能应用、整车示范等环节的氢能发展“山东模式”,有力推动了燃料电池产业的健康发展。

编后语:

近段时间,国内某公司发布了号称加水就能走的“氢”能源汽车,使得部分卡友认为这种“加水”的汽车使用的就是氢能源,严重影响了国内卡友对氢能源及燃料电池的认知。此次发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》是国内氢能源研制的最高成果,也明确了未来氢能源及燃料电池的科研战略和技术路线。未来卡车e族将详细解析《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,为大家带来更简单易懂氢能源及燃料电池的技术解读,请大家持续关注。