在重型装备的世界里,总有一些地方,因其环境的极端严酷,而成为检验技术成色、催化产业变革的天然试金石。它们是技术演进的加速器,也是商业模式的淬炼炉。今天,在中国广袤的版图上,新疆的矿区,正扮演着这样一个角色。

这片占国土六分之一的土地,拥有中国40%的煤炭和34%的陆上天然气资源。然而,巨大的资源伴随着运营挑战。戈壁、盆地和山脉构成的环境对矿山装备的要求甚高。因此,所有参与者面临一个问题:仅使设备更坚固,是否足够?

答案显然是否定的。当传统的、以单一柴油动力为核心的解决方案,在这片土地的极限方程式面前显得愈发捉襟见肘时,一场由需求倒逼的、深刻的动力与服务变革,已然拉开序幕。

要理解这场变革的必然性,我们必须先解开新疆矿山运营面临的这道不可能的方程式。其变量,远不止风沙。

第一个变量,是距离的难题。新疆的矿产资源,与中国主要的工业消费市场相隔数千公里。这一定位,决定了物流是悬在所有新疆矿企头上的成本利剑。一个常被忽视的事实是,对于一座大型露天煤矿而言,其运营所需的最重要的进口物资,恰恰是柴油本身。一座年产2000万吨的煤矿,其柴油补给车队本身就是一个庞大且高成本的物流作业。这使得柴油的落地成本远高于其牌价,每一滴燃料都裹挟着数千公里的运输成本和供应链风险。

第二个变量,是环境的刁难。新疆三山夹两盆的独特地貌,造就了极端的气候与地理条件。在一个海拔2500米、夏季地表温度超过60摄氏度、冬季可达零下35摄氏度的典型矿区,一台标定1500马力的柴油发动机,其理论上的强大功率,会因为空气稀薄而常年损失10%以上;而剧烈的温差和漫天的碱性粉尘,则使其冷却系统、润滑系统和空滤系统的维保成本,比平原地区的同类设备高出至少30%。这并非设备质量问题,而是环境在对运营成本进行无情的侵蚀。

当高昂的物流成本与严苛的环境相融合,这样的痛点难题,便指向一个难以为继的运营模型。破局,必须跳出优化柴油机的单一思路,从能源结构与服务保障的根本上动刀。

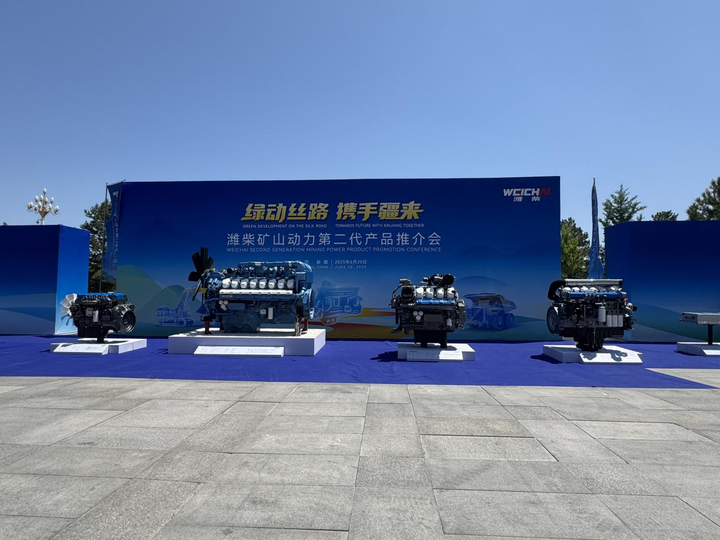

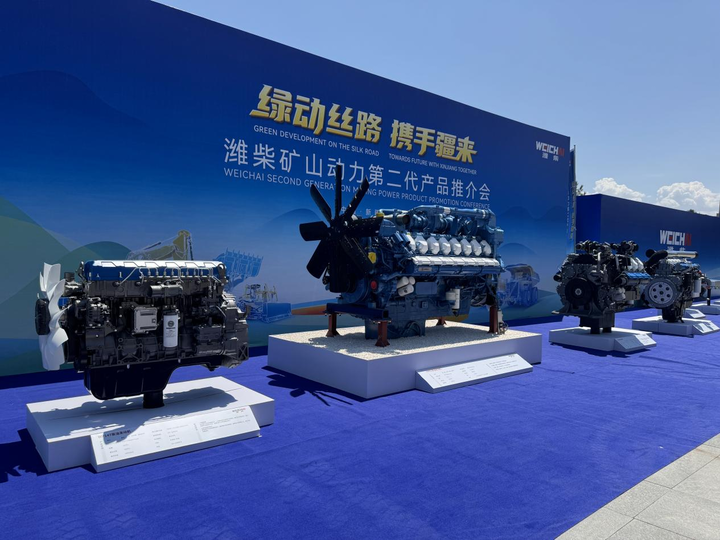

面对新疆矿山的极限挑战,潍柴在新疆昌吉举行的“绿动丝路,携手疆来”第二代矿山动力产品推介会上,给出了自己的答案:以客户需求为中心,通过正向研发的硬核技术,提供覆盖全场景、全燃料类型的综合动力解决方案。

首先是传统柴油动力的“自我革命”。针对矿用设备大型化、重载化的趋势,潍柴推出了第二代矿山动力新品。这并非在第一代基础上的简单扩缸,而是技术上的全面升级,所有结构和参数均为重载而生。以130吨的宽体自卸车所搭载的WP15H和WP17T发动机为例,相比市场主流竞品,可助推整车车速提升6%,油耗却能降低5%,仅此一项,每年即可为客户节省燃油费约6万元。

其次是在新能源动力上的“场景定制”。潍柴深刻认识到,矿山新能源系统不能简单照搬商用车方案。其推出的解决方案,核心是安全与可靠。采用的电池具备“挤压不起火,刮擦不冒烟”的优势;并开发了主动放电设计,500kW的制动功率实现满电量下的安全输出和下坡保障。

在电池选择上,更适应矿区高振动、高粉尘工况的刀片电池成为首选,其纯电版循环寿命保证4500次,环境适应实现-35°C~55°C,充电速度结合实际工况实现纯电1.3C,混动4C水平。

更具前瞻性的是其在多元化能源路线上的深远布局。潍柴打造出WP17T甲醇发动机,相比柴油,每年可为客户节省成本高达30万至40万元。同时,其研发的氢内燃机,相比燃料电池,对低温、恶劣环境的适应性更好,购置和使用成本也更具竞争力,为实现零碳“绿色矿山”战略,提供了一条切实可行的有力路径。

如果说第二代矿山动力是潍柴提供的利刃,那么同期重磅发布的“潍柴矿山服务2.0”方案,则是能发挥最大效能的后盾。这场以“破界、立标、超越”为主题的服务发布会,旨在彻底颠覆矿山服务领域的传统模式与行业“潜规则”。

其核心是对行业三包期“隐形限制”的勇敢突破。传统“2年或5000小时”的保修政策,在矿区高强度作业下,往往小时数远先于年限到达,使客户无法享受完整的保修期。针对这一行业痛点,潍柴宣布,自2025年7月1日起,针对宽体自卸车和矿用挖掘机,推出“1年不限里程、不限小时”的超长质保服务。这一举措,无疑是给予客户最实在、最安心的承诺。

同时,潍柴更以巨大的资源投入,来保障服务的“极限护航”。在全国重点矿区,一次性投入价值8000万元的配件与整机作为前置库;派驻100名资深矿服专家常驻矿区,快速处理各种疑难杂症;并将在矿区建立10家集培训、指导、维修于一体的“五位一体”矿服基地。这一切,都是为了兑现其“5分钟响应、10分钟派工,30分钟出发、小修4小时、中修24小时”的极速服务承诺。

在此基础上,潍柴还推出了全新的矿山专用W-TCO,即潍柴全生命周期成本解决方案。该方案分为面向有维修能力客户的“星盾”服务,以及面向更广大客户的“金盾”服务,为客户提供全方位的保障。

从第二代矿山动力的“场景定制”,到矿山服务2.0的“模式颠覆”,其背后贯穿着一条清晰的主线,那就是潍柴强大的正向研发能力。这或许才是其敢于在新疆矿山这样的极限工况下,成为替代进口高端动力的底气所在。

当一个企业不再满足于“临摹”或“追随”,而是致力于为特定场景、特定用户,创造性地提出最优的整体解决方案时,它便自然而然地开始从一个“产品提供者”,向“行业标准定义者”的角色跨越。

卡车e族认为,面对新疆矿山的运输工况和环境,潍柴打出了一套“硬核技术创新”与“颠覆性服务模式”相结合的组合拳。其全新多元化能源产品矩阵,解决了传统动力方案单一的困境。而矿山服务2.0及其W-TCO解决方案,则通过重构服务标准与商业模式,打消了客户在设备全生命周期运营中的后顾之忧。

这一整套“技术+服务”的闭环解决方案,不仅展现了潍柴作为内燃机行业领导者的深厚实力与战略远见,更向市场宣告:在高端、重载、极限工况的动力装备领域,中国品牌完全有能力,也必将凭借更贴近客户的技术创新和更具诚意的服务承诺,去挑战甚至终结进口品牌长期以来的技术垄断现状。立足本土,展望世界,看起来,潍柴已经做好了准备。