近年来,国内重卡市场呈现出一个极其有趣的景象,一边是以潍柴、玉柴、解放动力为代表的国产动力巨头们,掀起了一场前所未有的“大排量风暴”,15升、16升、乃至17升的发动机接连问世,仿佛“不大排量,无旗舰”已经成为新的行业共识;而另一边,常年被我们奉为标杆的斯堪尼亚、沃尔沃等欧洲巨头,其在本土市场的销售和研发主力,却依然是那台被“精雕细琢”了无数遍的13升发动机。

为什么会出现这种背道而”的技术路线分化?这背后是中欧市场需求的天壤之别,是两种设计思路的激烈碰撞,更是一场关于“谁才真正看懂了未来”的终极对决。今天,卡车e族就带各位卡友来深入剖析这场对决背后的逻辑。

时效就是生命线,可靠性就是金饭碗。随着物流行业的内卷加剧,用户对车辆的要求越来越直接,要能在复杂路况下保持高时效、要能长途奔袭不出勤、要能有巨大的动力储备来应对各种不确定性。在这种背景下,大排量发动机的崛起,成为了一种市场的必然。

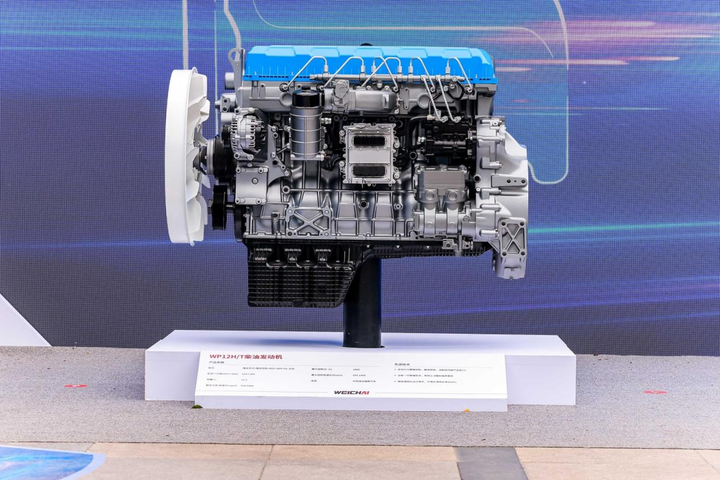

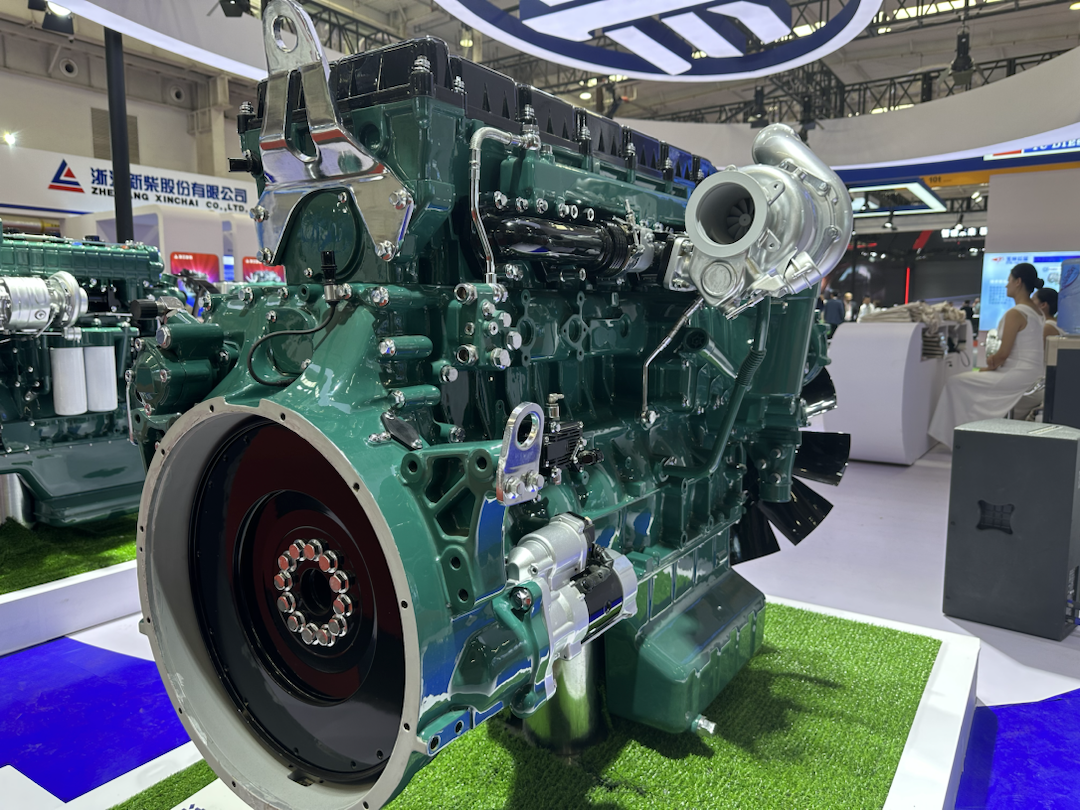

以潍柴WP17、玉柴K15、解放动力CA6DX1等新一代国产大排量发动机为例,它们为用户带来了最直观的价值——从容。开过这些车的卡友普遍反馈,“开大排量的车,就是感觉有底气”、“不管拉多少货、上什么坡,转速一千出头就感觉劲儿用不完,心里特踏实”。

这种“从容”的感受并不仅仅是心理作用,更是写在发动机物理特性里的。实现同样的超大马力,用更大的排量去做,就意味着发动机的升功率(单位排量发出的功率)可以做得更低,这使得发动机的缸内爆发压力(BMEP)和热负荷都处于一个相对更舒适的区间,活塞、连杆和曲轴承受的每一次冲击都更柔和。

同时,大排量发动机往往能以更低的转速输出同样的扭矩,这意味着更低的活塞平均速度,直接降低了活塞环与缸套之间的磨损,为“百万公里无大修”这个终极目标,打下了最坚实的物理基础。

将目光转向欧洲,我们看到的是另一番景象。那里有全世界最昂贵的柴油、最严苛的环保法规和深入骨髓的全生命周期成本TCO的运营理念。严苛的外部环境,迫使主机厂必须在效率这个维度上苦练内功,将每一滴燃油的价值都压榨到极致。

以斯堪尼亚DC13、沃尔沃D13TC等13升级别的“六边形战士”为例,它们要在有限的排量内实现高功率与高效率的并存,其技术路径远比加大排量要复杂得多。

其一,是登峰造极的增压技术,例如串联涡轮增压系统,即用一个小涡轮负责低转速的快速响应,一个大涡轮负责高转速的巨大进气量,两者接力配合,共同营造出媲美大排量发动机的宽广扭矩平台。

其二,也是最能体现死磕精神的,是以沃尔沃D13TC为代表的涡轮复合技术。这套系统是在常规的涡轮增压器之后,再串联一个动力涡轮。这个涡轮不负责进气增压,而是专门用来回收排气中剩余的废热能量,并通过一套精密的液力耦合器和齿轮系,将这部分本该浪费掉的能量,直接转化成机械能,反哺给发动机的曲轴。这相当于给发动机装上了一个能量回收系统,凭空多出了几十匹马力,并能实现3%-5%的燃油节省,这背后是对热力学极限的无尽探索。

所以,国产的大排量化与欧洲的精细化,并非谁对谁错的路线之争,而是不同市场环境下,两种不同设计思路的必然产物。

国产重卡的大排量化,是中国市场现阶段追求高时效、高可靠这一核心诉求下的正确选择,它简单、直接、有效,给了用户最强的信心和最务实的价值。而欧洲重卡的精细化,则预示着整个商用车行业必然要面对的终极课题,那就是在能源和环保的双重压力下,对效率的无尽探索。

同时,一个更深刻的问题随之而来,随着国内油价的持续走高、排放标准的日益严苛、以及按轴收费政策的全面推行,你认为中国重卡的未来,会继续在大排量的道路上一路狂奔,还是会像欧洲一样,回归到对每一升排量的精雕细琢?评论区聊聊你对未来的看法吧!