当潍柴将柴油机本体热效率的世界纪录一次次刷新并踩在53%以上的高地时,当国产重卡的马力竞赛已经突破800匹大关时,我们有理由为中国动力的心脏而自豪。

然而,一个极其尴尬的现实却摆在眼前,在云贵高原、秦岭太行那些动辄几十公里的“魔鬼长下坡”路段,我们绝大多数的国产卡车,依然在依赖着淋水器这个原始、粗暴甚至危险的装置来为刹车降温。我们拥有了让卡车跑得快的世界级动力,却为何普遍缺乏让卡车站得住的顶级技术?

淋水器,这个被老司机们戏称为尿壶的装置,堪称中国公路上一道独特的、令人心酸的风景线。它的存在,本身就是对现代商用车技术的一种讽刺。它不仅在冬季极易造成路面结冰,引发二次事故,更会因为反复的热胀冷缩,大大缩短刹车鼓和轮胎的使用寿命。

这种治标不治本的土办法之所以能大行其道,其根本原因,就在于我们长期以来在高效辅助制动技术上的技术赤字,而液力缓速器正是填补这一赤字的最优解。这项在欧洲早已成为长途重卡标配的技术,在国内的普及之路却异常漫长,其背后是几座难以逾越的技术冰山。

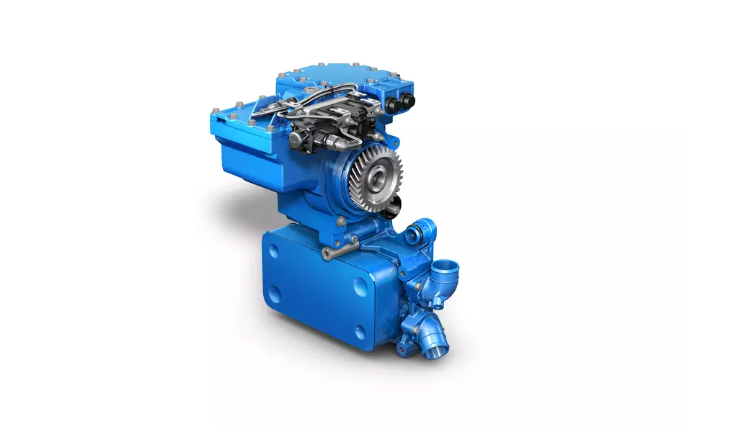

在用户眼中,液力缓速器只是一个装在变速箱后面的“铁疙瘩”。但其内部,却是一个集流体力学、热力学、精密制造和软件标定于一身的黑科技集合体。

其次,是热管理的大考。缓速器在工作时会产生巨大的热量,必须迅速通过车辆的冷却循环系统散发出去。如何将这股巨大的热流高效、平稳地并入整车的冷却系统,而不影响发动机自身的散热,这是一场对整车热管理能力的严峻大考。

最后,也是最核心的,是软件标定的灵魂。一台顶级的缓速器绝不是一个独立的开关,它必须与发动机的ECU、变速箱的TCU、以及整车的EBS电子制动系统进行深度“灵魂”交互。电脑需要根据车速、负载、坡度等信息,智能地协同发动机制动、液力缓速器和行车制动,以提供最平顺、最高效、也最安全的制动效果。这份写在代码里的经验,才是我们与世界顶级水平最大的差距。

以法士特为代表的国内优秀企业,在液力缓速器领域已经取得了长足的进步,成功解决了有没有的问题,并且在中端市场占据了可观的份额。

然而,我们也要清醒地认识到,从有到好,再到顶级,依然是一段长征路。这个差距,主要体-现在极限工况下的可靠性、长周期使用的耐久性、以及与整车电控系统天衣无缝的匹配度上。这需要我们在基础材料科学、精密加工工艺和软件工程领域,进行更长期、更踏实的投入。

我们能造出世界一流的发动机,是因为我们将发动机视为核心,倾注了整个产业最优质的资源去攻关。而长期以来,我们将缓速器等辅助系统,视为附件,在研发的优先级和投入上,存在着天然的偏科。

这背后折射出的是我们对动力总成这一概念的理解,是否还停留在“发动机+变速箱”的狭隘认知上。一个真正强大的动力总成,必然是一个动力、传动、制动三位一体、高度协同的完整系统。

那个小小的液力缓速器,就像一面镜子,照出了我们从“单项冠军”走向“全能冠军”的距离。当我们的卡车,能够自信地拆掉淋水器,优雅而从容地驶下任何一个长坡时,我们才能真正地说,中国的商用车工业已经从动力到控制,全面站上了世界之巅。