在全球共同应对气候变化与我国“双碳”战略的深度驱动下,一场波澜壮阔的能源动力革命正全面上演。市场调查机构 Rho Motion数据显示,2025年上半年全球新能源汽车(含纯电、插混等)总销量达910万辆,同比增长28%。其中中国市场贡献超过一半的销量,达550万辆,同比增长32%。然而,零碳未来绝非单一技术所能承载,尤其在重载、长途运输与工业动力领域。

一场围绕零碳内燃技术的全球竞赛已全面启动:

政策引领:欧盟提出2050年可再生氢全面融入能源系统的目标;德国政府已投入数十亿欧元支持氢能项目发展,计划到2030年成为全球氢能领域的重要力量。

规则驱动:国际海事组织(IMO)提出2050年航运零碳排放目标,欧盟将航运纳入碳排放交易体系(EU ETS),极大刺激了绿色甲醇、氨能等替代燃料的研发与应用。

技术突破:海外巨头正积极探索多条技术路径——从丰田Mirai、本田CR-V氢燃料电池车型,到挪威资助的氨动力船舶、日本研发的二冲程氨发动机等,展现出多元化探索的强劲势头。

在此全球背景下,中国正凭借其巨大的市场、完整的产业链和强大的工程化能力,走出了一条独具特色的“场景引领”之路。以氢能、氨能、绿色甲醇为代表的零碳燃料技术,驱动内燃机行业迎来一场深刻的百年革新,开辟出第二增长曲线,成为实现“双碳”目标不可或缺的核心支柱。

2025年7月7日,搭载YCK05H氢内燃机的洒水车在河北沧州正式投入作业,标志着我国氢内燃机行业从技术研发正式迈向产品示范应用。这些低碳和零碳能源正在推动动力领域多元化革命,从乘用车、商用车等领域,逐渐向工程和矿用机械、船舶、航空、轨道交通、园林机械、娱乐机械、农用机械、发电机组等多领域延伸。

ICE&PE(2024)玉柴展品K05H燃氢发动机

为何以氢能、氨能、绿色甲醇为代表的内燃机技术新路径迎来了大爆发?它们将如何“共同定义”未来的零碳动力格局呢?

本质是“互补而非替代”

氢能、氨能、绿色甲醇之所以协同发力,源于三者之间相辅相成的关系。氢能零碳属性最优,但储运成本高昂,需要“载体”破局。氨和绿色甲醇正是解决这一痛点的“桥梁”——可将西部绿电制的氢转化为液态的氨或甲醇,低成本运到东部终端使用,形成“绿电-氢-载体-终端”的闭环。因此,氢能成为关键的中间体,而氨和绿色甲醇既是高效的储运载体,也是可直接利用的终极燃料。

氢能的快速发展,离不开政策与成本的双重推动。2025年1月1日正式实施的《中华人民共和国能源法》,首次明确了“积极有序推进氢能开发利用”的法律定位;党中央、国务院更是将其列为前沿新兴产业重点发展方向,发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》以及工信部、发改委等部委联合出台了《氢能产业发展中长期规划》等一系列支持政策,另外22个省级行政区将发展氢能写入政府工作报告,各地累计出台专项政策超560项。

除了大量的政策之外,我国在氢能、氨能和绿色甲醇等领域,也拥有良好的产业基础。2023年,我国的甲醇产能占全球67%;2024年我国氢能生产消费规模突破3650万吨,连续多年位居全球第一。其中,可再生能源制氢成为增长亮点,截至2024年底,全球累计建成可再生能源制氢产能超25万吨/年,我国占比近一半;宁夏宁东等地的绿氢制氨/甲醇项目相继落地,让“零碳”从概念走向规模化实践。

氢能、氨能、绿色甲醇的崛起,是场景需求倒逼下的必然选择。动力电池适合乘用车、短途物流(补能方便、成本可控),但重卡、船舶、轨道交通、航空、工程机械需要“长续航+低补能频率”,这正是氢能(续航超1000公里)、氨能(长距离储运无损耗)、甲醇(液态储运无需改造成本)的优势所在。

氢能想实现快速普及,内燃机路线可能比燃料电池更快。氢燃料电池更适合乘用车,但短期内难敌动力电池的成本优势。内燃机路线可复用现有发动机生产线(成本降30%以上),适合重卡、工程机械、轨道交通等“高可靠性需求”场景。

2025年5月30日,国家铁路局发布关于《老旧型铁路内燃机车动力源系统改造管理规定(征求意见稿)》,氢能成为指定三大技术路线之一。国铁集团2024年统计公报透露,全国铁路机车拥有量为2.25万台,其中内燃机车0.78万台,占34.7%。老旧型铁路内燃机车动力源系统改造将为氢能在轨道交通领域的应用带来巨大的市场空间。

潍柴15L氢内燃机重卡实现-40℃启动;玉柴氢内燃机洒水车在沧州投用;中车氢能市域列车试跑(续航1000公里)......一系列的突破,让氢能正在走上发展快车道。

图片来源:中车长客

甲醇在国内外当前发展迅速。吉利醇氢重卡推广超万辆,年省成本显著;潍柴17T甲醇矿用发动机批量投放,燃料成本省40%;船舶领域更激进——马士基“劳拉·马士基”号运营,我国大连中远24000TEU甲醇动力船开工(全球最大)。

图片来源:潍柴官网

然而,甲醇的核心挑战在于“是否真绿”——当前我国67%的甲醇是煤制(吨甲醇排2.5吨CO₂),若不加以区分,将陷入“伪低碳”陷阱。未来必须依赖“生物质制醇”或“绿氢+捕集CO₂制醇”,但前者原料有限、后者成本高,短期内难替代煤制甲醇,只能在“有绿电资源的区域”(如新疆)先做示范。

氨能是新能源发展的后起之秀。陆路交通方面,国内东风汽车的氨柴发动机实现50%混合比,氨氢复合喷射技术已完成点火验证,一汽解放氨氢直喷内燃机2023年6月实现点火;船舶领域更领先——中船WinGD交付首台氨双燃料船用发动机,大连中远氨能拖轮(替代率91%)已运营。

氨能的最大机会在远洋航运领域——相比氢(储运成本高)、甲醇(能量密度低),氨的能量密度是氢的1.5倍,且可长距离海运无损耗;但短板也明显:燃烧效率低(需掺柴油或氢)、绿氨成本是灰氨的3倍,短期内只能先从“氨柴混合”过渡。

图片来源:中远海运官网

未来的能源格局,必将是电动化与低碳燃料内燃机技术双轮驱动、互补共赢。基于绿色燃料的新一代内燃机技术,将依托其成熟产业链、超长续航和强大动力优势,主导重载运输、远程航运和工业动力等领域,与纯电技术共同构建完整的零碳动力解决方案。

动力电池 → 乘用车、短途物流(成本和便利性优势)

氢能 → 重卡、轨道交通(长续航+高载重)

甲醇 → 应急发电、内河船舶(储运方便+成本可控)

氨能 → 远洋航运、跨洲发电(长距离储运+零碳)

世界各国正通过政策激励、产业链整合与协同合作,加速推动氢能、氨能与绿色甲醇的规模化应用。尽管仍面临成本挑战,但其商业化路径日益清晰,正成为全球清洁能源转型的重要驱动力。

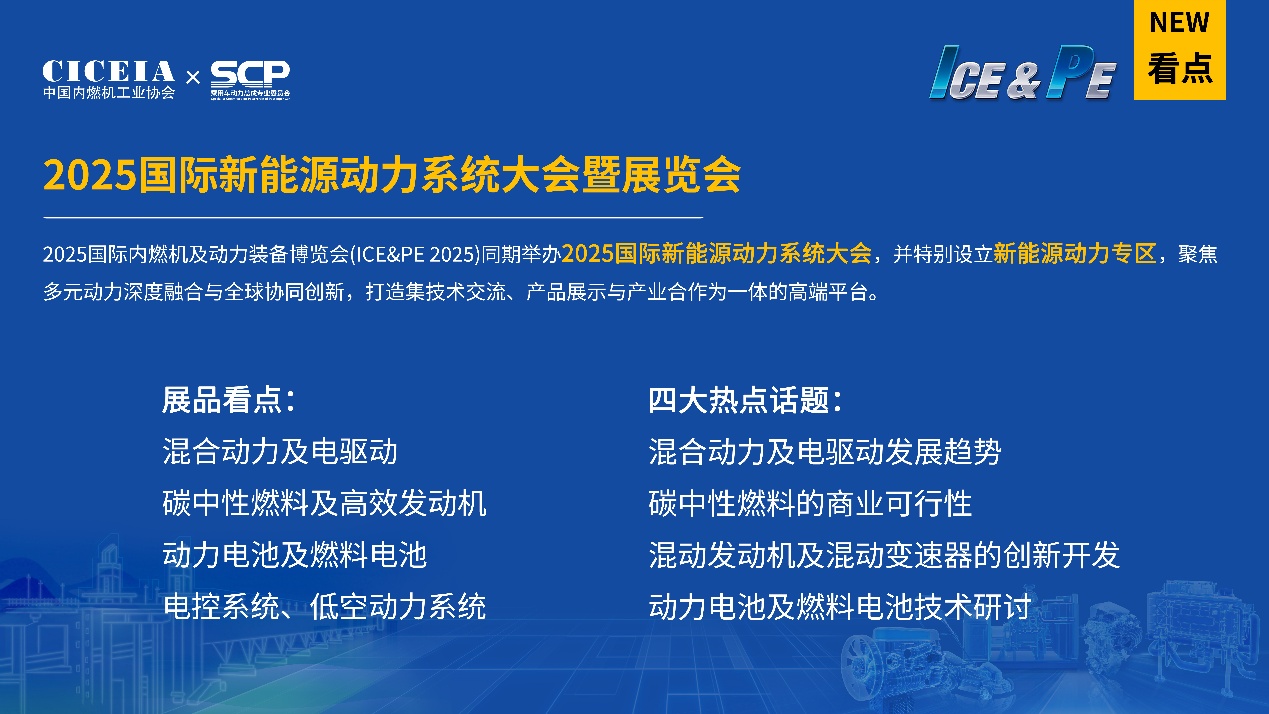

2025年11月12-14日,南京国际博览中心即将迎来2025国际内燃机及动力装备博览会。本届展会将集中呈现氢能、氨能、绿色甲醇等领域的前沿技术、核心部件与示范应用,为行业观察者提供一个全面洞察零碳燃料技术进展与未来趋势的重要窗口。

氢能、氨能与绿色甲醇正在深刻重塑内燃机产业的未来图景。作为全球领先的动力装备展示与交流平台,中国国际内燃机及动力装备博览会不仅见证这一历史性转型,更将推动产业共识与跨界合作,共同迈向多元、可持续的零碳动力时代。